1、存在气体放电管防护的原理不是吸收,是泄放掉,当有大的浪涌过来时候,气体放电管就被击穿,击穿后就是欧姆级别电阻,相当于导线了,直接把浪涌泄放掉,保护了设备但问题也就在这里,浪涌过后就需要气体放电管马上变为高阻,不影响正常工作,这个就是续流问题,能自动很快息弧也就是遮断续流的。

2、为了遮断放电管的续流,通常在放电管回路中串接压敏电阻,也隔断了压敏的漏电流问题电压的计算通常按照220V的峰值电压再加20%的保险系数选择放电管的标称电压放电管由于制造工艺和原理问题,标称电压有20%的允许误差范围,选择时不能低于标称电压的最小电压值220V的峰值再放宽20%约为374V,陶瓷气体。

3、击穿后就是欧姆级别电阻,相当于导线了,直接把浪涌泄放掉,保护了设备,但问题也就在这里,浪涌过后就需要气体放电管马上变为高阻,不影响正常工作,这个就是续流follow current问题,能自动很快息弧也就是遮断续流的气体放电管是有续流能力的。

4、气体放电管的续流遮断是设计电路需要重点考虑的一个问题在50Hz交流电源电路中使用时,虽然交流电压有过零点,可以实现气体放电管的续流遮断,但气体放电管类的器件在经过多次导电击穿后,其续流遮断能力将大大降低,长期使用后在交流电路的过零点也不能实现续流的遮断还存在一种情况就是如果电流和电压。

5、导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~50V,因此可以起到保护后级电路的效果1在直流电源电路中应用时,续流电压就会使气体放电管一直导通2在交流电源应用中,虽然交流电压有过零点,可以实现放电管续流遮断,但多次导电击穿,其续流遮断能力大大降低,长期使用也不能实现续流的遮断。

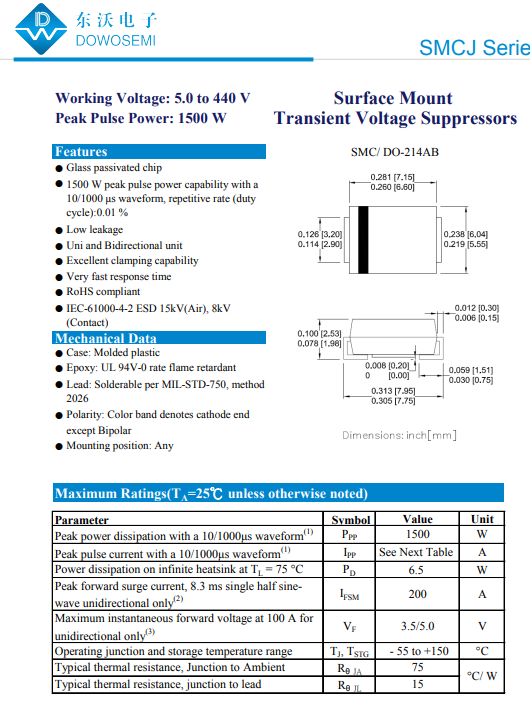

6、当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~50V,因此可以起到保护后级电路的效果气体放电管的主要指标有响应时间直流击穿电压冲击击穿电压通流容量绝缘电阻极间电容续流遮断时间浪拓陶瓷气体放电。

7、1被雷电击坏电流过大烧坏了里面的压敏芯片2交流输入电压过大系统内部过电压又可分为操作过电压和暂时过电压由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地在直击雷非防护区LPZ0A或在直击雷防护区LPZ0B与第一防护区LPZ1交界处安装。

8、气体放电管失效模式多数情况下为开路多次冲击后性能会下降气体放电管的续流遮断也是需要考虑的在低压直流电源电路中会存在 压敏电阻失效模式主要是短路,损坏的主要原因是过电流太大时候,造成阀片被炸裂自身老化原因也容易造成损坏 TVS二极管和半导体放电管的失效模式主要也是短路电流太大时候。

9、1927年,美国一些线路开始采用在管内产生非游离气体以遮断续流的管型避雷器续流在15~35个周波内熄灭电弧80年代初,我国又制成一种无续流管型避雷器,并在高压电力系统试用后因用量太少,生产厂效益不佳,陆续被阀型避雷器所代替 6随着电子产业的发展,低压配电系统和信息系统的防雷得到广泛发展,用得最普。

10、陶瓷气体放电管,Gas Discharge Tubes,简称GDT,内部由一个或一个以上放电间隙内充有惰性气体构成的密闭器件GDT电气性能取决于气体种类气体压力内部电极结构制作工艺等因素当加到两电极端的电压达到使GDT内的气体击穿时,开始放电,由高阻抗变成低阻抗,使浪涌电压迅速短路至接近零电压,并将过。

11、一般在电源系统的防雷中采用压敏电阻串联气体放电管的组合电路在电源防雷中,由于放电管的隔离作用,压敏电阻几乎无泄漏电流流过,这样就大大减缓了压敏电阻因长期流过的泄漏电流所产生的老化现象,同时在保证可靠切断气体放电管工频续流的前提下,能够将压敏电阻的参考电压选的更低一些,以降低其残压和箝。

12、SPD1就是第一级浪涌保护器,它对通流量要求较在一些,一般要求60KA以上,SPD2就是第二级了。

13、气体放电管的主要指标有响应时间直流击穿电压冲击击穿电压通流容量绝缘电阻极间电容续流遮断时间气体放电管有直流击穿电压3000V的气体放电管,型号为LTB5G3000L主要用于满足AC1500V绝缘耐压测试。

14、当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~50V,因此可以起到保护后级电路的效果气体放电管的主要指标有响应时间直流击穿电压冲击击穿电压通流容量绝缘电阻极间电容续流遮断时间二极气体放电管。

15、因此可以起到保护后级电路的效果气体放电管的主要指标有响应时间直流击穿电压冲击击穿电压通流容量绝缘电阻极间电容续流遮断时间雷击测试设备10700μs全自动雷击测试仪06KV,820μs组合波雷击测试仪40KA,101000μs长波测试仪等来进行检测。

转载请注明:玄武区聚富迈设计服务中心 » 放电管 » 关于放电管续流遮断什么意思的信息

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表B5编程立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。