1、气体放电管是一种开关型保护器件,工作原理是气体放电当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~50V,因此可以起到保护后级电路的效果气体放电管的电极一般为两个三个五个,电极之间由惰性气体隔开所以。

2、气体放电管GDT是一种间隙式的防雷保护元件当瞬态电压超过其绝缘强度时,GDT内部的惰性气体被击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,导通后放电管两极之间的电压维持在放电弧道所决定的残压水平,这种残压一般很低,从而使得与放电管并联的电子设备免受过电压损坏陶瓷气体放电管应用领域较为广泛,在。

3、陶瓷气体放电管BC201N属于电路保护元器件,是新兴电子元器件的一大类陶瓷气体放电管外观如图工作原理如下陶瓷放电管用陶瓷密闭封装,内部由两个或多个带间隙的金属电极,充以惰性气体氩气,氖气构成,当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管开始放电,由高阻抗变成低阻抗。

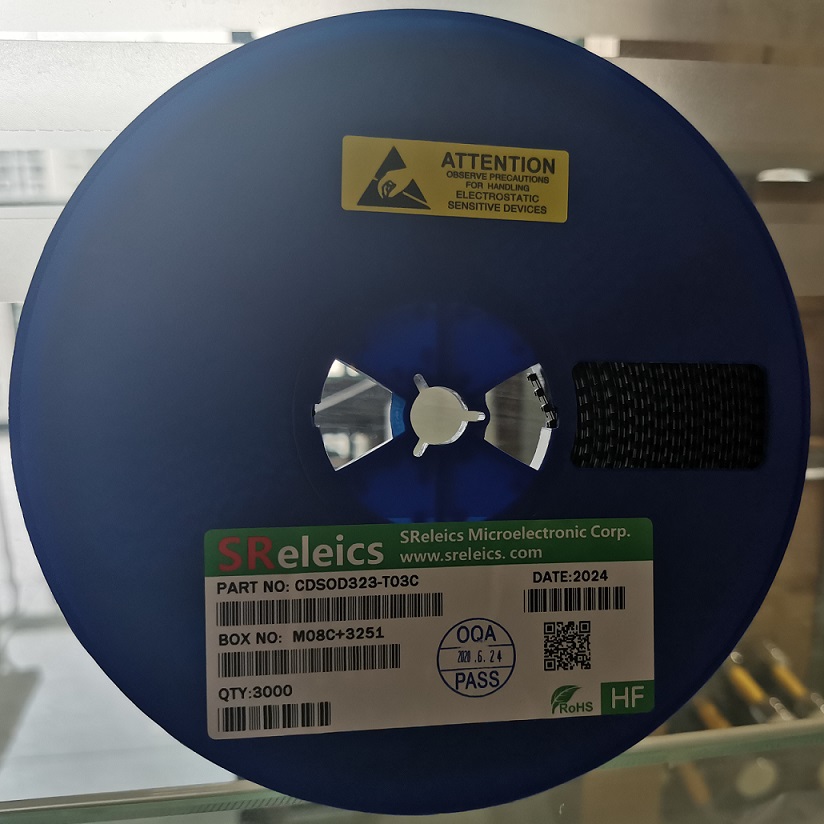

4、D1和D3接在IGBT高压输出端,主要防L1电感反电势引成电流逆向冲击,两者电路区别仅在工作频率差异而己而D3是单向导电防静电高压放电管逆向电流,保证静电高压放电管更正常受触发后工作。

5、在多级保护电路中,放电管常做第一级,压敏电阻可用作第一二级,而瞬态抑制二极管用作最末一二级,下图是浪拓电子的三级防护电路示意图气体放电管的选型通常采用经验作法,根据放电管在被保护系统中的工作状况来选择放电管的直流放电电压通常情况下 Ufdc18Uw。

6、压敏与放电管串联,并在电路二端,中间用电阻或电感串联,后端用TVS并联,降低后级残压这个一般是用在电源的防雷保护上,你如果用通讯接口可以并压敏,直接并放电管就可以,我这边可以免费测试。

7、左边的箭头指的是一个电容或者是放电管,这是冷地和热地的通路,通常使用高频电容,滤波器,使用的,右边的箭头是指有一处电路,连接到这里的,在别的图纸上会有一个相同的标志,两者是连接在一起的。

8、在这种并联组合中如果压敏电阻的参考电压Uima选得过低,则放电管将有可能在暂态过电压作用期间内不会放电导通过电压的能最全由压敏电阻来泄放,这对压敏电阻是不利的,因此Uima的数值必须选得比放电管的直流放电电压要大些才行必须指出这种井联组合电路并没有解决放电管可能产生的续流问题,因此。

9、6 脚是阀值端TH,作为上比较器的输入,需要高电平信号以触发操作2 脚为触发端TR,作为下比较器的输入,低电平状态可以触发电路响应3 脚是输出端OUT,输出两种状态0或1,根据输入电平高低决定7 脚是放电端DIS,内部放电管的输出,通过输入端的状态控制,可为悬空或接地。

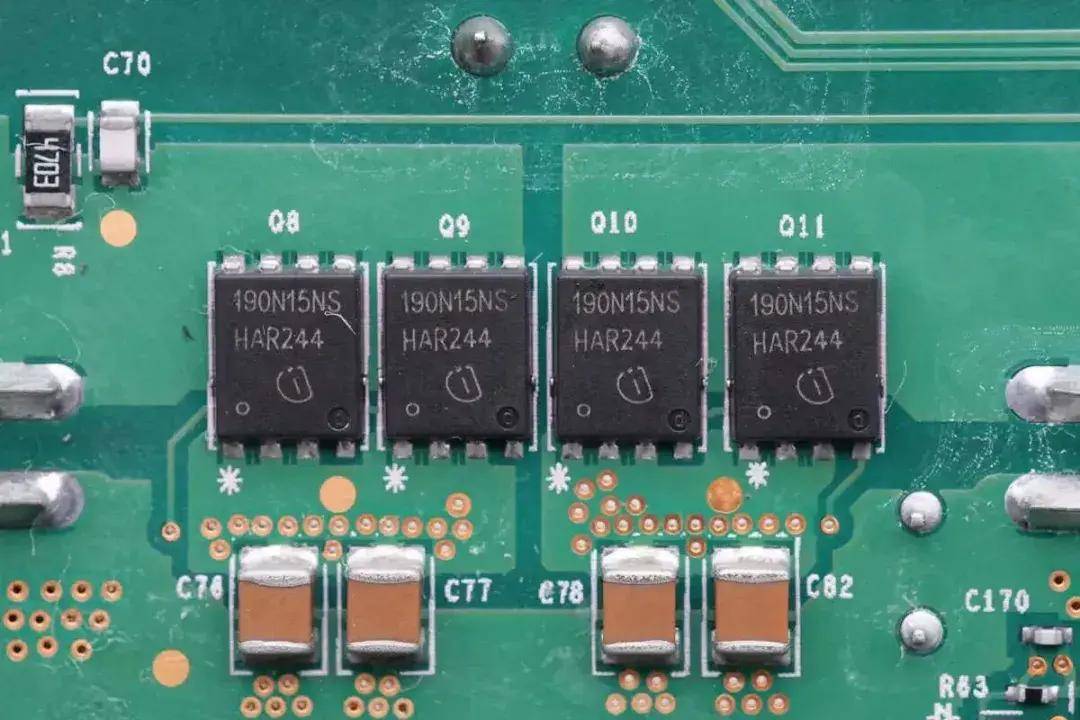

10、气体放电管包括二极管和三极管,电压范围从75V3500V,超过一百种规格陶瓷气体放电管常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用如下为二极放电管三极放电管的应用三极气体放电管是连接ab线和地线,通过将浪涌电压导入地下而起保护作用。

11、气体放电管是一种间隙式的防雷保护元件,它在通信系统的防雷保护中获得了广泛应用没有方向之分的如上图是气体放电管应用于通信线路保护的标准结构气体放电管常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电暂态过电流和限制过电压的作用。

12、不能直接并在交流电路中由于陶瓷气体放电管有工频续流问题,工频续流就是当外加的瞬间高电压消失后,陶瓷气体放电管仍保持的导通现象为了遮断放电管的续流,通常在放电管回路中串接压敏电阻,也隔断了压敏的漏电流问题电压的计算通常按照220V的峰值电压再加20%的保险系数选择放电管的标称电压放电。

13、压敏电阻串联放电管,因两者内阻差异较大,串联后分压不同,可简单理解开启电压为放电管击穿电压,关断电压为压敏电压,击穿电压通常两者接近为好,最常用型号471KD20和2RM4708绝大多数情况压敏电压可依据22倍交流1416倍直流取值环境恶劣时防止频繁动作,可将电压值提高到600V,甚至800V。

14、字母是GDT 是个圆里面两个箭头protel在WINDOWS95环境下,是个完整的板级全方位电子设计系统,它包含了电路原理图绘制模拟电路与数字电路混合信号仿真多层印制电路板设计包含印制电路板自动布线可编程逻辑器件设计图表生成电子表格生成支持宏操作等功能,并具有ClientServer客户服务器。

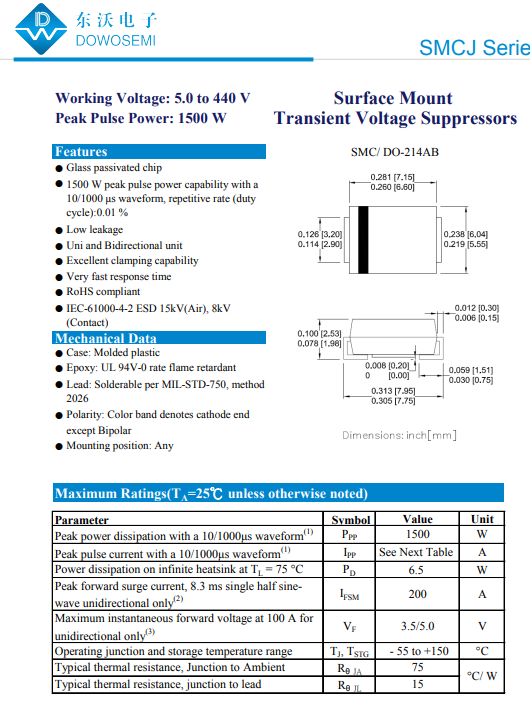

15、两种器件均属于防雷过压保护元件区别主要是响应速度通流容量残压结电容几个方面一般在对质量要求较高的产品中常常采取组合使用的防护方案,如图所示 视不同场合的需要,第一级采用GDT,第二级采用压敏电阻或防护器件TVS,两级间所串联的缓冲电感热敏电阻PTC是用来保证防护电路的动作时序,即。

转载请注明:玄武区聚富迈设计服务中心 » 放电管 » 放电管电路连接图纸(放电管电路连接图纸图片)

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表B5编程立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。