1、1通过直流击穿电压来判断,在陶瓷气体放电管上施加上升速率100伏每秒的直流电压,使其发生击穿的电压值称为阈值电压或击穿电压来判断好坏2通过陶瓷气体放电管放电间隙的冲击电流的峰值来判断好坏3测试陶瓷气体放电管能承受的最大交流电压来判断好坏4在陶瓷气体放电管两端施加一指定的直流电压时;你所指的放电电压是标称直流击穿电压和冲击击穿电压那就要看这两种参数的定义标称直流击穿电压是施加一低上升速率dvdt=100伏秒的电压检测仪器有康达表冲击击穿电压冲击击穿电压表示放电管的动态特性,是按照上升速率dvdt=1000伏秒的电压这需要专用雷击测试仪器测试;气体放电管GDT是一种间隙式的防雷保护元件当瞬态电压超过其绝缘强度时,GDT内部的惰性气体被击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,导通后放电管两极之间的电压维持在放电弧道所决定的残压水平,这种残压一般很低,从而使得与放电管并联的电子设备免受过电压损坏陶瓷气体放电管应用领域较为广泛,在;气体放电管的主要参数有直流击穿电压直流击穿电压容差脉冲击穿电压标称耐工频电流耐冲击电流绝缘电阻需要专业的测试设备检测如防雷元件测试仪康达表,雷击测试设备。

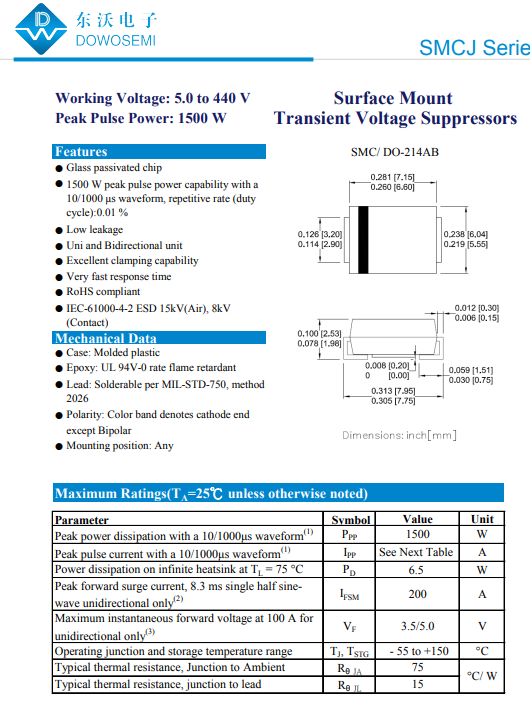

2、这种放电管的击穿电压范围宽广,决定了它可以提供不同级别的过压保护在使用时,它可以直接并联在被保护电路的两端,提供即时的保护作用其设计简洁,易于集成,对于需要过压防护的电子系统来说,是不可或缺的组成部分固体放电管因其独特的性能和可靠性,在电力系统通信设备汽车电子等多个领域都有;1直流击穿电压100伏秒的电压测试2冲击击穿电压1KVuSl来测试3标称冲击放电电流820uS波形的额定电流 ITUT建议放电10次 GB9043要求放电10次 放电管深圳浪拓电子 放电管深圳浪拓电子技术有限公司,生产销售低脉冲,快速响应,高品质气体放电管。

3、用防雷元件测试仪来测试标称直流击穿电压参数,以此可以判断好坏气体放电管是一种开关型保护器件,工作原理是气体放电当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~50V,因此可以起到保护后级电路的效果;不会自恢复保险丝正温度系数热敏电阻在多个不同保护器件组合构成的防护电路中起配合作用以下通过RS485保护电路实例分析R1R2 选用10Ω,1W 的绕线电阻或正温度系数热敏电阻mSMD010,因TVS二极管的启动电压要低于气体放电管,为保证气体放电管能顺利的导通,泄放大能量必须增加此电阻R1R2;玻璃气体放电管是一种过压保护器件,玻璃放电管的工作原理是气体放电 当外加电压增大到超过气体的绝缘强度时,两极间的间隙将放电击穿,由原来的高阻抗转化为低阻抗,放电时产生电弧电弧电压大约为30V,导通后放电管两极之间的电压维持在弧电压值水平玻璃放电管也这称之为强效放电管防雷管优点;一般的放电管此值均为60V左右,而我公司LT电子的放电管此值可以做到200V左右另外,我公司的专用于交流电源防雷,彻底解决了电源防护中的续流问题5 若过电压持续的时间很长,气体放电管的长时间动作将产生很高的热量为了防止该热量所造成的保护设备或者终端设备的损坏同时也为了防止发生任何可能的。

4、气体放电管的电气特性,如直流击穿电压冲击击穿电压耐冲击电流耐工频电流能力和使用寿命等,能够根据使用系统的具体需求进行调整优化这种调整通常通过调整放电管内的气体种类压力电极涂敷材料成分以及电极间距离来实现气体放电管根据结构可分为二极放电管及三极放电管两种类型其中,部分气体放电;b在放电管后串联电感或留一段长度适当的传输线,使尖脉冲衰减到较低的电平#160 #160 #160 #160 #160 #160 #160 c采用两级保护电路,以放电管作为第一级,以TVS管或者半导体过压保护器件作为第二级,两级之间用电阻电感或自恢复保险丝隔离32直流击穿电压Vsdc;有种仪器叫防雷元件测试仪,可以测放电管的击穿电压,这种设备也比较便宜,我们买的才一千多块吧像通流能力检测的话就需要雷击浪涌发生器,这种设备会比较贵一点,如果没有设备的话很难检测。

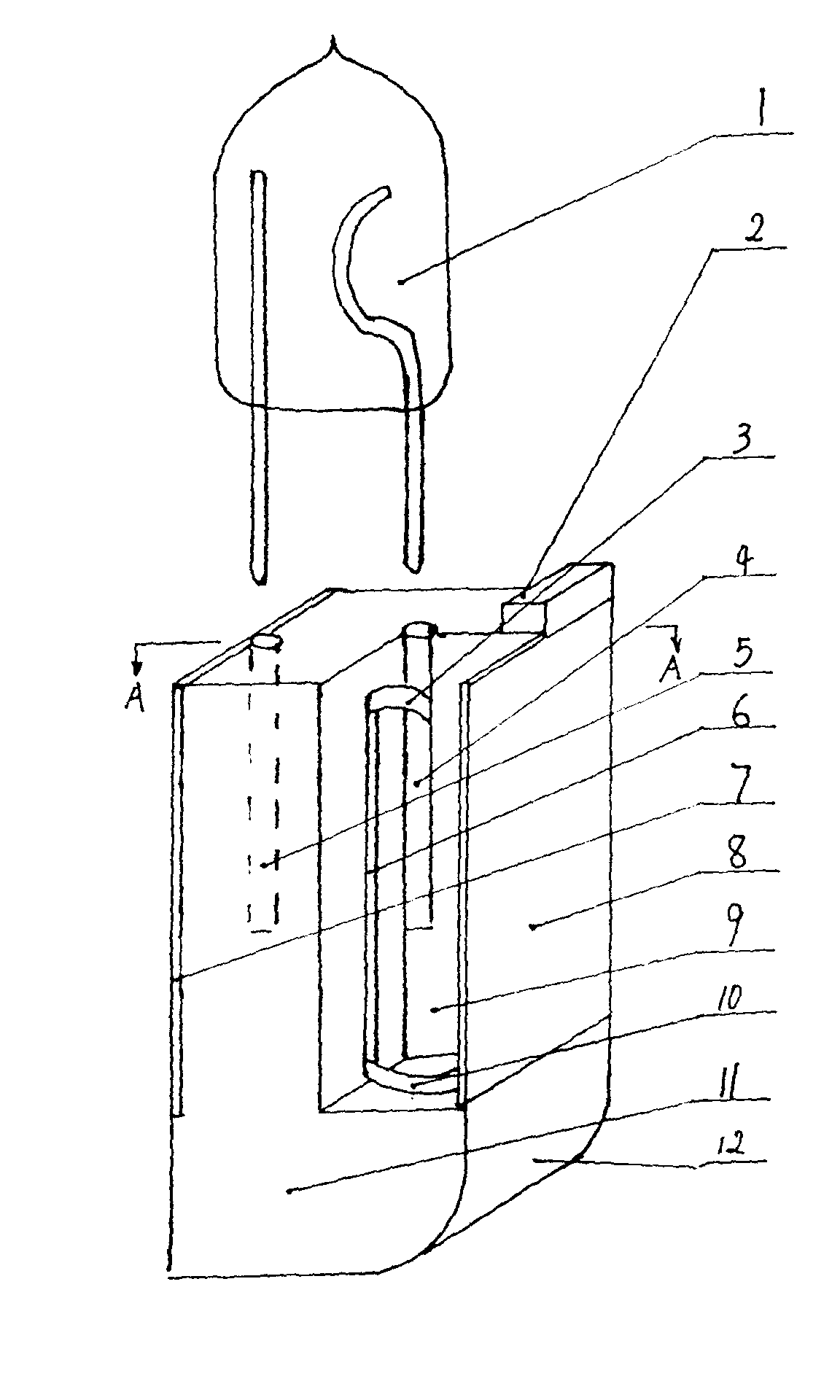

5、从图1232中可以看到,在二电极间加上电压,放电管内就会有电流通过图中OA段,电压由低逐渐升高,电流也随之升高外加电压继续升高,电流会出现一个急剧增加的过渡区AB段,这时气体被击穿,这个电压称为击穿电压气体被击穿以后,从非持续放电进入自持放电,图中BC段称为辉光放电辉光放电的电位;气体放电管的原理是气体放电气体放电管两端用电沉积和离子渗透等工艺镀银,两侧各焊一片内凹盘形镍合金电极密封,并焊出硬引线焊封要在真空条件下进行,而且真空室中还要根据放电电压等级充入一定浓度和比例的惰性气体氖 Ne 和氩Ar根据伏安特性图,放电就是放电管的直流放电电压击穿就是。

转载请注明:玄武区聚富迈设计服务中心 » 放电管 » 放电管交流击穿试验(放电电压和击穿电压一样吗)

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表B5编程立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。