没有最终的统一结论PSESAA TUVPS同意可以去掉,CCCTUVRH不同意去掉气体放电管的动作电压选择是关键针对AC的绝缘耐压测试,可以选择高压气体放电管LTB5G3000LLTB5G3600L;传统的AC24V电源防护方案采用常规的两极或三极气体放电管,如下常规直流击穿电压90V的气体放电管的弧光压低GDT的弧光压比电源电压低,就会导致续流的危险也很容易发生误动作浪拓电子为此研制的新型气体放电管GDTBC301ND,可弥补常规气体放电管的不足之处。

浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流电源应该限制AC开关整流桥保险丝EMI滤波器件能承受的浪涌水平反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断浪涌电流同样也是指电网中出现的短时间象“浪”一样的高电压;图2上面我们看到压敏电阻上串联陶瓷放电管,陶瓷放电管上并联了电阻,陶瓷放电管的作用是触发导通后,陶瓷放电管上的残余电压非常低,这样的最后的钳位电压基本上是由压敏电阻来决定,陶瓷放电与压敏电阻串联时,我们可以选取391的压敏电阻+600V的陶瓷放电管,这样钳位电压要比单各压敏电阻471要低很多391。

气体放电管有直流击穿电压3000V的气体放电管,型号为LTB5G3000L主要用于满足AC1500V绝缘耐压测试;A,有无检测打完雷击后压敏电阻是否完好B,压敏电阻的通流容量和箝位电压能否满足要求实际应用中均把压敏电阻与陶瓷气体放电管串联使用,正常工作时陶瓷气体放电管不导通,压敏电阻没有漏电流,可以大大延长使用寿命受浪涌冲击时,陶瓷气体放电管首先击穿,然后由压敏电阻限制浪涌电压。

陶瓷放电管的ac测试标准

1、一直流放电电压试验1试验测试线路图1C200μf1KV,A电流表V电压表,RM02陶瓷放电管W=12 CxUxU=25焦耳2试验数据1直流放电电压分别为5195405525605124905755765125505605405605906106405906202测试前后陶瓷高压放电管RM02的。

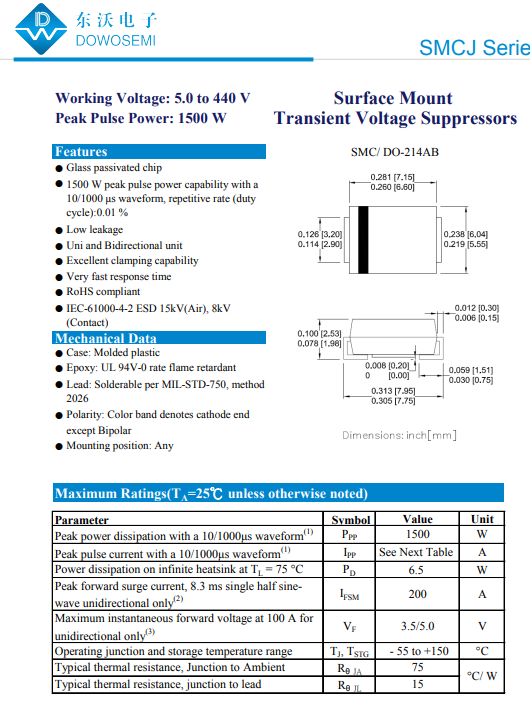

2、气体放电管是一种开关型保护器件,工作原理是气体放电当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~50V,因此可以起到保护后级电路的效果气体放电管的主要指标有响应时间直流击穿电压冲击击穿电压通流容量。

3、压敏电阻串联放电管,因两者内阻差异较大,串联后分压不同,可简单理解开启电压为放电管击穿电压,关断电压为压敏电压,击穿电压通常两者接近为好,最常用型号471KD20和2RM4708绝大多数情况压敏电压可依据22倍交流1416倍直流取值环境恶劣时防止频繁动作,可将电压值提高到600V,甚至800V。

陶瓷放电管的ac测试方法

DSA242M是电源线专用的玻璃气体放电管需要进行AC耐压试验时,L1L2~GND之间,AC1200V,则选取DSA242M如AC1500V,则选取DSA302M对应陶瓷气体放电管则是B5G3000L。

1性能特征 防雷元件测试仪也称为压敏电阻测试仪,适用于氧化锌避雷器压敏电阻,金属陶瓷二三电极放电管真空避雷管等过压防护元件直流参数的测试具有记忆运算保持控制自检功能具有高压短路保护过流保护高压予置等功能高压自泄放时间小于1秒测试结果由3#189LCD数字显示准确。

金属氧化物压敏电阻MOV是以氧化锌ZnO为主要成分的非线性电阻元件,该元件浪涌电流耐量及非线性系数非常大,在阈值电压以下时,电阻非常高几乎没有电流流过,如果超过该阈值电压,电阻急剧降低,可以泄放大电流由于这种特性,作为电子电气设备的保护元件,对异常电压的吸收,雷击浪涌的吸收等。

中文名称FC2G防雷元件测试仪,英文名称FC2G Lightning protection device testerFC2G防雷元件测试仪适用于氧化锌避雷器压敏电阻,金属陶瓷二三电极放电管真空避雷管等过压防护元件直流参数的测试防雷元件测试仪具有记忆运算保持自检泄漏报警等功能 具有高压短路保护过流保护。

43 放电管测试 431 将“测试选择”键置“放电管”位“U075选择”键置“人工”位开启电源和高压432 调节“高压预置”旋钮使仪器显示的预置电压值低于被测放电管标称值100V以下,直至起始位置约15V433 将被测放电管用测量线接入仪器“测试孔”“+”“-”端钮,轻。

对于压敏电阻和放电管等元件的测量,防雷元件测试仪具有精准的测量范围和误差控制例如,压敏电阻的起始动作电压测量误差小于±1%,漏电流误差控制在±2μA放电管的直流击穿电压测量误差同样保持在±1%,电压上升速率的精度在±10%以内绝缘电阻测试指标达到10MΩ以上,耐压能力则为AC 2kV的50Hz 1min。

转载请注明:玄武区聚富迈设计服务中心 » 放电管 » 陶瓷放电管的ac测试(陶瓷放电管的ac测试标准)

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表B5编程立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。