玻璃气体放电管可位于电信设备的前方或者与之并行具体如电源线通信线路信号线和数据传输线路,旨在使在这些设备免遭雷击和设备切换操作造成的瞬态浪涌电压的损坏这些器件不会影响信号的正常工作但是,出现过压浪涌雷击时,GDT气体放电管 会切换到低阻抗状态,并转移走设备上的能量。

气体放电管GDT是一种间隙式的防雷保护元件当瞬态电压超过其绝缘强度时,GDT内部的惰性气体被击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,导通后放电管两极之间的电压维持在放电弧道所决定的残压水平,这种残压一般很低,从而使得与放电管并联的电子设备免受过电压损坏陶瓷气体放电管应用领域较为广泛,在。

气体放电管按照封装方式,可分为陶瓷气体放电管GDT和玻璃气体放电管SPG两者在工作原理上都是气体放电同时,反应速度快绝缘电阻高导通后电压低性能稳定可靠体积小寿命长等是GDT和SPG共有的特性由于GDT和SPG在结构上的差异,除了材质的区别之外,还存在一些特性的差异,具体表现在。

玻璃气体放电管是间隙式防雷保护元件,由于放电管极间绝缘电阻大,寄生电容小,对高频电子线路的雷电防护有明显优势电路正常供电时候,管子是不发亮的,发亮代表击穿,是两极间的间隙放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,管子会发亮在防雷设计中,应注重玻璃气体放电管的直流击穿电压冲击击穿电压。

直接把浪涌泄放掉,保护了设备但问题也就在这里,浪涌过后就需要气体放电管马上变为高阻,不影响正常工作,这个就是续流问题,能自动很快息弧也就是遮断续流的气体放电管是有续流能力的,反之就没有续流能力,因此需要加压敏等器件,但这个无形增加了成本,因此一般选型就要选带续流的了。

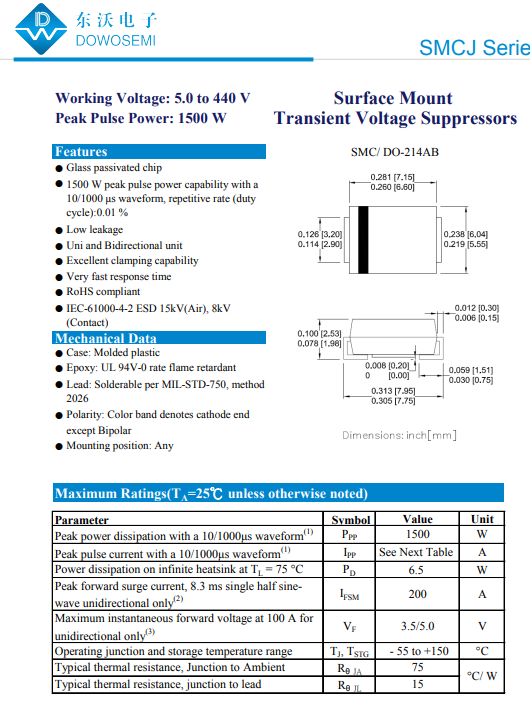

电路保护中,常用的保护元器件有TVS二极管ESD静电保护二极管陶瓷气体放电管玻璃放电管自恢复保险丝半导体放电管压敏电阻等等瞬态TVS抑制二极管 瞬态抑制器TVS二极管广泛应用于半导体及敏感器件的保护,通常用于二级保护,用在陶瓷气体放电管之后的二级保护,也可直接用于产品的一级保护其特点为。

气体放电管GDT 是在一个带有绝缘间隙的密闭型陶瓷体或者玻璃管中充满惰性气体的产品正常情况下,操作电压没有达到击穿电压,气体放电管保持高电阻状态然而,当过电压达到GDT的击穿电压时,高能量的过电压会导致填充气体开始放电,内部绝缘间隙开始崩溃在这个时刻,GDT很快呈现短路,将浪涌电流引导至地面。

玻璃气体放电管电压范围180V~600V,型号一般是JSE181NJSE201MJSE301MJSE401MJSE501MJSE601M气体放电管是一种开关型保护器件,工作原理是气体放电当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~。

通常把气体放电管俗称防雷管简单地说,陶瓷气体放电管是增强型间隙放电元件按照高效率弧光放电的气体物理原理工作一旦施加到放电管上的电压超过击穿电压,电弧将在毫微秒时间内在密封放电区域形成,高浪涌电流处理能力和几乎独立于电流的电弧电压会将过压短路当放电结束,放电管熄灭时,内阻立即恢复为数。

据此确定所需放电管的标称直流击穿电压值例如在电话线的过电压防护中,常态时,电话线两线间的电压为48V,但当振铃信号来时,两线间的峰值电压可达175V左右,因此,此时选用的气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于175V,考虑到留点余量,所以一般选用直流击穿电压值下限为190V标称直流击穿电压。

如图示例,根据色环来判断玻璃气体放电管的直流击穿电压根据色环,应该是玻璃气体放电管JSE201M浪拓电子专注于电路保护的研究和提供最先进的电路保护器件,浪拓电子是您忠实可靠的合作伙伴。

自然是陶瓷放电管好了 RS232或者RS485都属于信号接口,信号接口的过压保护需要采用多级协同式保护电路前级往往采用气体放电管进行大通流能量的泄放气体放电管从寿命及性能上考虑,陶瓷气体放电管会优于玻璃气体放电管陶瓷放电管 陶瓷放电管用陶瓷密闭封装,内部由两个或多个带间隙的金属电极,充以。

玻璃气体放电管的失效模式多数情况下为开路,如因其它设计因素导致放电管长期处于短路状态而烧坏时,也可引起短路的失效模式玻璃气体放电管使用寿命相对较短玻璃气体放电管属于早期防雷过压元件,也主要用于电话机的防雷,因其可靠性不理想目前市场上设计应用较少市场上应用最为广泛的元件之一是陶瓷气体。

8皮法 半导体放电管几十至百皮法 最大 4 击穿电压精准度, 陶瓷气体放电管最低 玻璃放电管较低 半导体放电管低 5 脉冲击穿电压, 陶瓷气体放电管最高 玻璃放电管最高 半导体放电管高 基本上就这几点,但是要根据用在不同产品的不同部位选型也是不一样的希望这是你想要的。

陶瓷气体放电管能量小,一般用在断路开关电器上,玻璃气体放电管能量大,一般用在点火器上。

转载请注明:玄武区聚富迈设计服务中心 » 放电管 » 玻璃气体放电管电路(玻璃气体放电管电路图)

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表B5编程立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。