电池的放电管工作异常了,就是有问题了这样使用也就不安全了建议到专业维修店进行检查维修吧。

首先,高温会导致放电管内的气体压力增加,这会使放电管的电气性能发生变化,影响其正常工作,其次,高温会导致放电管的外壳或接口软化或熔化,从而引起短路或其他安全问题。

替代法设备发现雷击损坏,全部防雷子换掉,测试换下来的如果有高压发生器或脉冲发生器电压在钳位电压极大值的1414倍亦可作激发测试,在钳位设定值能够激发导通的才是正常的注意雷击定义直击雷好理解不解释 感应雷注意除了近区雷击的感应高压以外,几十公里以外的高压也可以传递到的感应。

1通过直流击穿电压来判断,在陶瓷气体放电管上施加上升速率100伏每秒的直流电压,使其发生击穿的电压值称为阈值电压或击穿电压来判断好坏2通过陶瓷气体放电管放电间隙的冲击电流的峰值来判断好坏3测试陶瓷气体放电管能承受的最大交流电压来判断好坏4在陶瓷气体放电管两端施加一指定的直流电压时。

气体放电管按照高效弧光放电的物理原理工作从电气角度看,气体放电管相当于压敏开关一旦施加到放电管的电压超过击穿电压,密封的放电区域会在毫微内形成电弧高浪涌电流处理能力和几乎独立于电流的电弧电压使过电压短路当放电结束,放电管熄灭,内部电阻立即返回数百兆欧姆气体放电管近乎完美地满足保护。

不能蚂蚁保护板放电管异常不能进行充电,保护板坏了需要维修或者跟换,蚂蚁板又叫动力电池保护板,是用来保护电池不被损坏与延长电池的使用寿命。

这种情况下的话,应该是由于线路他们相接的时候会碰到,所以说会发出这种想想生一般都是线路故障了。

如因其它设计因素导致放电管长期处于短路状态而烧坏时,也可引起短路的失效模式玻璃气体放电管使用寿命相对较短玻璃气体放电管属于早期防雷过压元件,也主要用于电话机的防雷,因其可靠性不理想目前市场上设计应用较少市场上应用最为广泛的元件之一是陶瓷气体放电管。

推测是温度控制的不好LangTuoGDT气体放电管并联在类似电源线电信线信号线和数据传输线等敏感设备的前端,进而保护它们免受因闪电和设备开关操作引起的瞬间突波电压的破坏正常情况下,这些器件并不会影响信号的正常工作然而,在电压浪涌情况下,GDT产品可转换到低阻抗状态,使能量离开敏感的设备。

正常拆除就好,最好不要破坏管体气体放电管指作过电压保护用的避雷管或天线开关管一类,管内有二个或多个电极,充有一定量的惰性气体气体放电管是一种间隙式的防雷保护元件,它用在通信系统的防雷保护放电管的工作原理是气体间隙放电i当放电管两极之间施加一定电压时,便在极间产生不均匀电场在。

凡是有过电压发生的地方,就有放电管的用武之地,但要用好放电管则需要根据实际工作线路参考放电管的各项指标选用适当的放电管,否则会适得其反以下是在设计及使用时必须注意的几点 1 放电管的加入不能影响线路的正常工作,这就要保证放电管的直流击穿电压的下限值必须高于线路的大正常工作电压。

一直导通下工作肯定不行的啦,兄弟,一直导通是在玩火如果这样做出来的东西,放电管千万别选EPCOS,免得说EPCOS质量不好。

用防雷元件测试仪来测试标称直流击穿电压参数,以此可以判断好坏气体放电管是一种开关型保护器件,工作原理是气体放电当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~50V,因此可以起到保护后级电路的效果。

玻璃气体放电管是间隙式防雷保护元件,由于放电管极间绝缘电阻大,寄生电容小,对高频电子线路的雷电防护有明显优势电路正常供电时候,管子是不发亮的,发亮代表击穿,是两极间的间隙放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,管子会发亮在防雷设计中,应注重玻璃气体放电管的直流击穿电压冲击击穿电压。

不正确氖泡启辉电压为70V,如果是50V的交流电压,其峰值超过了70V,可以点亮而50V的直流电压不足以使氖泡点亮在电场激发下能产生透射力很强的红光,当物体带电时,用电笔测试氖泡发红,否则氖泡不亮光的亮度随电压大小而变普通试电笔测量电压范围在60500伏之间,低于60伏时试电笔的氖泡可能。

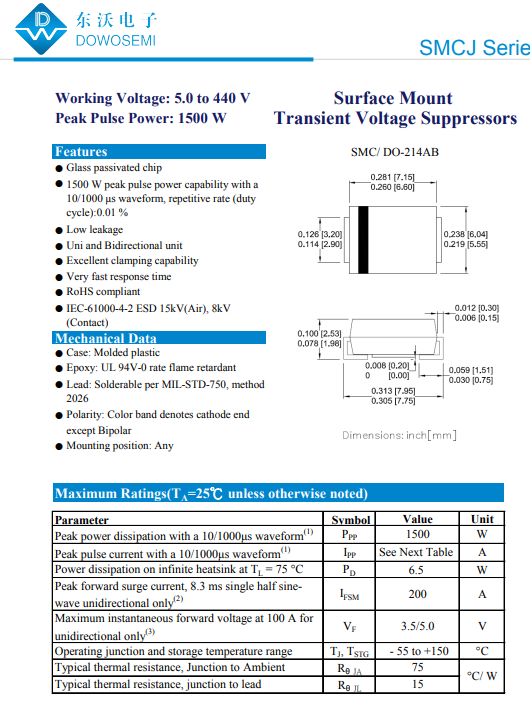

上边是废话,不过有用,放浪涌的元器件有开关放电管,瞬态抑制二极管,和压敏电阻几种,当然还有其他,没关系就不罗嗦了开关放电管典型的一个就是机械式的,两个挨得很近的金属片,雷电来了把空气击穿拉个电弧,然后雷电的能量就跑大地上了当然还有陶瓷气体放电管什么的,自己理解吧瞬态抑制二极管。

贴片二极管v6P0080A是SMADO214AC的半导体放电管,用贴片二极管v6的BS0080MS来代替BS0080MS满足4KV10700uS且具有极低的结电容,非常适合信号接口的暂态过电压防护半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的转导性一般来讲,贴片晶体二极管是。

转载请注明:玄武区聚富迈设计服务中心 » 放电管 » 放电管坏了(放电管异常怎么回事)

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表B5编程立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。